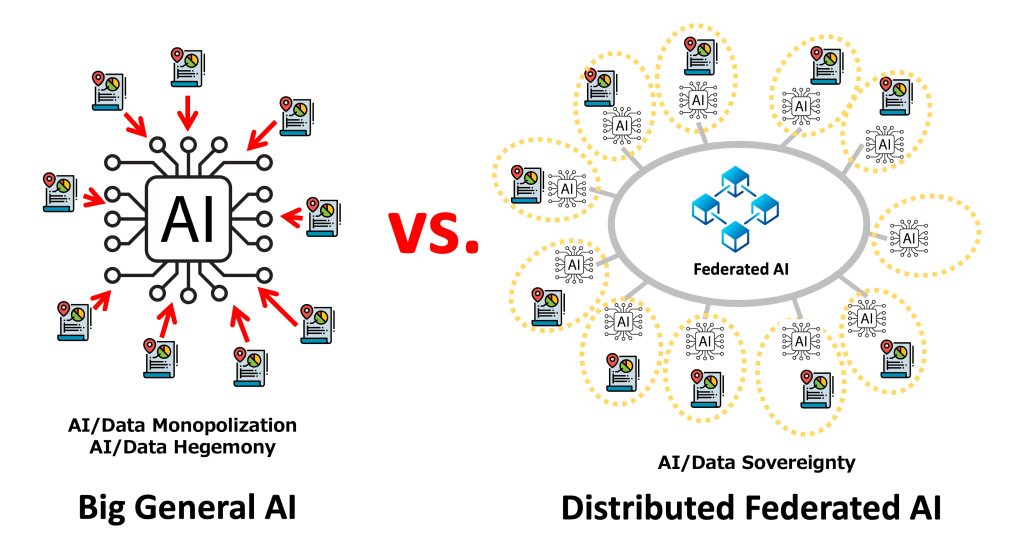

連合型人工知能/Federated AI

新しい知能

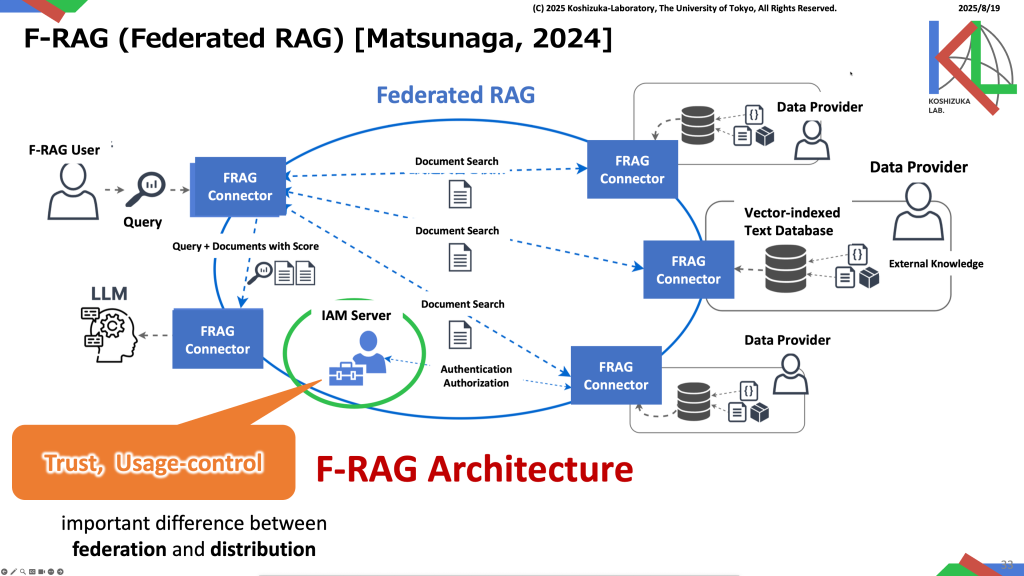

F-RAGによる新しいAIによる価値創出の研究

- スマートシティ

- 行政サービス

- スマートビル

- スマート温室(スマート農業、精密農業)

- 観光

- EdTech(教育)

- Human- Computer Interaction

スローデジタル/Slow Digital

それが “SlowDigital”です。

slow

digital

そもそも、デジタル技術のとりことなった高度なエンジニアであるハッカーにとって、デジタルは効率化のためではない。ハッカーの関心は、あくまでも技術的関心であり、コンピュータのハードウェアはソフトウェアは、どのようにして動くのか、また動いているのかを徹底的に探求することに最上の喜びを感じている。素晴らしい、美しいプログラムを書ける人が、最も偉い人であるという価値観を持っている。実は、社会を効率化することや社会貢献することには、基本的には興味を持っていない。そういう意味では、最も自分勝手で、自分の好きなことだけに熱中する人種である。こうした人達は、現代の”digital”の世界をつくりあげることに大きな役割を果たしてきたのである。私たちが、”digital”技術をフルに活用しながら、人間性を取り戻す一つのヒントは、このハッカーのありように見出すことはできないだろうか?

slow digital

データスペース/Dataspace

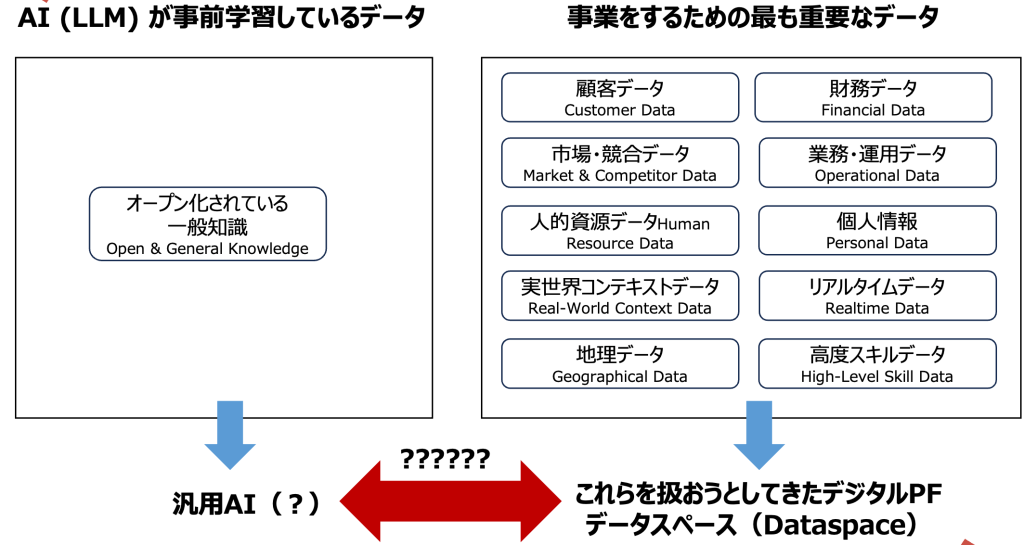

データ(Data)は、社会変革(Innovation)やデジタル変革(Digital Transformation)をもたらす最も重要な財である。私達は高度に発達した情報通信技術を用いることで、データの生成や蓄積、複製、伝達、分析や解析を、非常に低いコストで行うことが可能である。それによって Innovation の民主化の実現、つまり世界中のあらゆる人々に社会変革を実現するチャンスが与えられている。現代では、データの力を利用して、地球規模の問題から、日常生活の課題解決に至る、あらゆる問題解決に世界中が取り組んでいる。

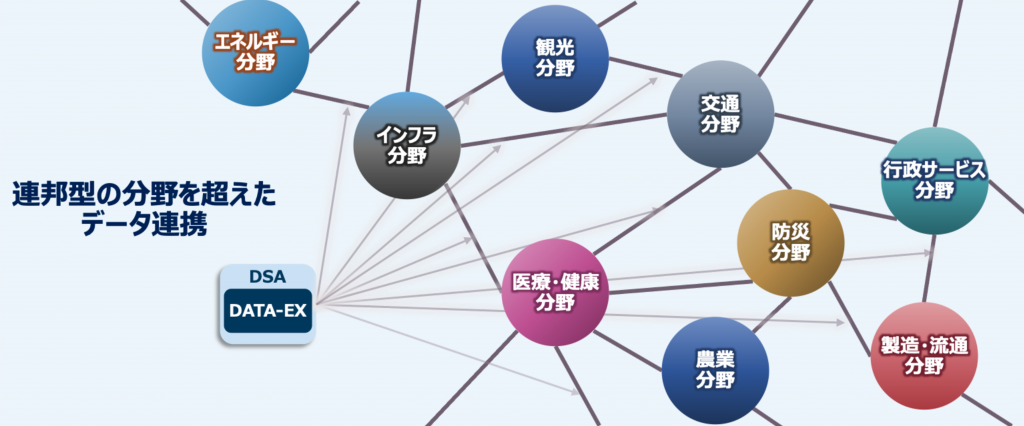

我が国では、来たるデータ駆動型社会のモデルとして第五期科学技術基本計画より Society 5.0 を提唱しており、第六期でもそれが継続されている。Society 5.0 は、全ての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出すことで、私達の社会における経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会を目指している。経済面では世界における持続的で調和ある経済発展の実現に資すること、また国内の課題に着目すれば、少子高齢化や地方の過疎化、貧富の格差、自然災害やパンデミック防止といった持続可能な地域や国民の安全上の問題を解決することなどが期待されている。そのためには、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)の膨大なビッグデータを、国内外のあらゆる分野やステークホルダの壁を越えて連携させ、信頼性のある自由なデータ流通(DFFT: Data Free Flow with Trust)を実現することが不可欠である。そこでは更にデータ流通のオープン性や透明性、相互運用性、プライバシーやセキュリティーの実現、データの品質保証、高い利便性の実現が必要である。

【主要な研究項目】

- DATA-EX

- 公共交通オープンデータ

- 公共(政府・自治体)オープンデータ

- コネクティッドインダストリー/Connected Industry

- パーソナルデータ管理

→データ基盤の研究紹介の詳細

スマート環境/Smart Environments

現在、世界的にスマートシティが盛んに取り組まれている。すでに、スマートシティの取組は多様であり、スマートシティを一言で定義することは難しい。現状注目されている特性は、多様な情報通信技術(以下、ICT)やデータ利活用を、都市やコミュニティーに適用し、地域内の生活や職場の環境を変革したり、地域の行政システムに組み込み、各地域におけるイノベーションや知識化を促進することである。そこには、経済、交通、環境、エネルギー、教育、生活、行政、防災、福祉、医療、健康、観光、娯楽、等に関する取組が含まれている。スマートシティという概念は、「都市(City)」だけでなく、人口密度の小さい農村部等における一次産業支援などや、住宅やビルディングのような小規模エリア等に適用されることもあるため、ここではスマート環境(Smart Environments)とカテゴライズした。

【主要な研究項目】

- 三井不動産東大ラボ(共同研究)

- データ駆動型スマートシティ/Data-Driven Smart City

- スマートビル/Smart Building

- データ駆動型スマートルーラルエリア/Data-Driven Smart Rural Areas

- 自治体と連携した地域課題の解決

- 気象データ/Weather Data

→スマート環境の研究紹介の詳細

ブロックチェーン/Block Chain

ブロックチェーン(Block Chain)技術及び分散台帳技術は、信頼できる第三者が不在である状況においても、コンセンサス・アルゴリズムを用いることで、複数の主体の間で民主的等の理念に基づいた合意形成を可能にできる仕組みである。これを用いて、仮想通過やトークン、IDなどの資源管理、データ台帳など、本来であれば信頼がおける第三者が必要な場面でも、それをなしに実現できる。

→ブロックチェーンの研究紹介の詳細

ヒューマンインタラクション/Human-Computer Interaction

「誰一人取り残さない」、これが、現在の我が国のデジタル政策における最も重要なキーワードとなっています。デジタル技術において「誰一人取り残さない」ためには、誰でもいつでも、どこでも、何にでも使えるための技術、つまりヒューマンインタラクションが最も重要です。デジタル技術やICTと人間(ヒューマン)との接点を改善するか、一歩進めばい、デジタル技術やICTと人間をいかに融合し一体化して、人間の能力を高めていくのか。また人間と人間の接点も、間にデジタル技術が介在することで、いかにスムーズにできるか、こうしたことを研究しています。

→ヒューマンインタラクションの研究紹介の詳細(tbd)

開発・運用環境/Development/Operation Environment

現在の日本国内のICT分野の研究状況を見ていると、アプリケーションや利活用への偏重が強すぎると感じています。重要なことである「作り方 – How to Make -」が軽視されすぎている気がします。IoT、AIにせよ、サイバーフィジカルにせよ、ユーザーから見たときのサービス視点は重要ですが、一方で開発者から見たときのプラットフォームも重要です。例えば、システムの運用者が、何万台のサーバーをどう管理するか、どうやってインストールしているか、どうやって保守しているか、サーバーのフレームワークをどう作るのか。そうしたIoTやAI、Smart Cityなどの開発環境や運用環境の研究をしています。

→開発環境の研究紹介の詳細

組込リアルタイムシステム/Embedded Realtime System

リアルタイム OS の基礎研究から、ミドルウェア、開発環境、応用システムにいたるまで幅広く研究しています。TRON(The Real-time Operating system Nucleus)を発展させた次世代アーキテクチャであるT-Engine を推進しています。

Extensive study from fundamental research of real-time operating systems to middleware, development environments and application systems. We are promoting T-Engine, which is the next generation architecture developed from TRON (The Real-time Operating system Nucleus).

【関連項目】

- EnPiT Pro 2020 Open IoT(https://www.koshizuka-lab.org/?page_id=1027)

データジャーナリズム/Data Journalism

日本経済新聞社と越塚研究室とは、データジャーナリズムに関する共同研究を実施している。誰でも入手可能な「オープンデータ」などを最大限に活用し、情報技術を使って埋もれたデータを収集・分析する手法を確立し、それに基づき研究過程で発掘したニュースを随時、紙面化する。

エドテック/EdTech

本研究では、新しい技術を用いて教育や学習の効率化や質の向上を支援すること、またそうした技術を開発する取組を実施します。大学・大学院における高等専門教育だけでなく、社会人から子供までを広く対象として、多くの人に対して、高水準な内容の学習機会を等しく提供することです。そのために、AI(Artificial Intelligence)やIoT(Internet of Things)、データサイエンス(Data Science)等の情報学分野における先端的技術を最大限利活用し、個人の適性や学習の進捗に応じた、高品質な教育・学習環境が、いつでもどこでも誰でも得られることを実現します。それによって、本学における教育の品質を格段に向上させ、本学の卓越性の更なる向上に寄与するだけでなく、我が国の教育や人材育成の質向上にも貢献します。

【主要な研究項目】

- 東京大学エドテック連携研究機構

- Ed-AI研究

- プログラミング教育

→エドテックの研究紹介の詳細

未来を妄想する

人類は、歴史の中で、政治・経済・技術・文化・生活習慣等、多種多様の発明と絶え間ない変化を創出していくことで、自らの社会生活を発展させ、物心の豊かさを築き上げてきました。今日の私たちも、よりよい社会の創出に向けて、組織や専門領域を越境して知を結集し、緊密な連携をとり、よりよい科学変化を繰り返しながら諸問題の解決と社会の更なる維持発展を推進することが求められます。越塚研究室では、未来社会研究会(妄想研究)を設立し、有識者たちが、未来の社会、技術、産業、文化芸術をよりよくする術を議論し、そのアイデアを共有知とする、社会活動を行っています。本会では、中長期の未来(50-100年)に、どのようなパラダイムシフトが起き、どのような未来が待ち構えているのか、人・社会の振る舞いや有用な技術・制度がどのように変容していくのかを、自由闊達に論じます。

【主要な研究項目】

- 未来社会研究会(妄想研究会)

→「未来を妄想する」の研究紹介の詳細

Enableware

Enablewareは、身体特性と実世界の間のミスマッチを埋める技術です。TRONプロジェクトでは、当初よりコンピュータのユニバーサルデザイン、誰もがコンピュータ技術の恩恵を得られることを重視しています。障碍をもつ方など、社会活動に様々な制約を受ける人々にとって役立つコンピュータのあり方について、坂村・越塚研究室では研究を進めてきました。TEPS(TRON Enableware Symposium)の開催などを通じて、技術面にとどまらず、社会制度面についても幅広く提言を行ってきております。近年は、国土交通省の自律移動支援プロジェクトと連携し、障碍をもつ方の都市での自由な移動を、ユビキタスコンピューティングにより支援する技術に関して、特に重点的に研究しています。

We have been conducting research to bridge the gap between environment and physical characteristics by virtue of computer and digital technology. Conducting research from multiple perspectives, we are endeavoring to facilitate pedestrian mobility using the IoT technology, support physically challenged individuals utilizing open data, and improve accessibility to smartphones by the visually impaired.

Digital Museum

Digital Museumは、コンピュータ技術を応用し、博物館における資料の保存と利用という2つの機能を両立させ、さらに強化することを目指すプロジェクトです。 坂村・越塚研究室および東京大学総合研究博物館は1996年に「Digital Museum構想」を立ち上げ、以来さまざまな博物館展示で実際に運用してきました。Digital Museumでは仮想的な情報提示だけでなく、実物の展示とコンピュータを連携させることが重要になります。このような「情報空間と現実空間にまがたる存在」 という性質はユビキタスコンピューティングと親和性が高く、現在はユビキタスコンピューティングの応用技術という位置付けで研究を続けています。

Multilingual Processing

今でこそ、コンピュータで日本語を始めさまざまな言語が扱えることは当たり前のことになりましたが、それまでには長い歴史がありました。そもそもコンピュータで文字情報を処理する時、既存のアーキテクチャは漢字のような多文字体系を扱う構造になっていないという問題があります。坂村・越塚研究室は、TRONプロジェクトの中で、このような問題を解決する文字コードの提案、さらにそれらを活用し甲骨文字研究で用いられる文字なども扱えるフォントの作成や展開を行ってきました。

→2020年度以前の”Research”のページ